【编者按】2017 年 11 月 29 日,上海博物馆与山西博物院共同举办的“山西博物院藏古代壁画艺术展”拉开帷幕,展览遴选了山西博物院珍藏的北朝和宋金元时期的 12 组 89 件墓葬壁画作品,其中大部分为首次公开展出。这是目前国内规模最大的一次壁画艺术原作特别展览。展览在开展前数月,就吸引了大批关注者。包括围绕特展组织的系列讲座,在开放预约一小时后,即已场场爆满。为了便于读者更好地理解中国古代壁画艺术和其所隐藏的历史文化内容,本刊特邀考古专家、山西博物院研究员渠传福就九原岗《升天图》与《山海经》的秘密问题进行讨论,以期为读者打开一扇通往国宝秘密的大门。

《山海经》研究作为一个文化热点课题,已经持续了相当长一段时期。众所周知,《山海经》有图有文,互为表里。历代注家和研究者对《山海经》古图的推测,大致可归纳为禹鼎说、地图说、壁画说和巫图说四种。有学者指出:“《山海经图》再现了中华民族童年的梦。神话是人类童年的梦,是人类走出混沌的第一声呐喊,是人类从自然走向文明所采摘的第一批果实。神话是民族生命力的源泉,是民族文化的根,是民族精神之所在。”更有人将其称为中华文化的“密码”。

历代学者的研究汗牛充栋,公认了一个令人悲哀的结论:到两晋后,郭璞和陶渊明所见的《山海经》古图已经全部亡佚。

其实未必,《山海经图》余绪尚存:郭璞之后200年,南朝梁张僧繇于6世纪初曾绘制《山海经图》十卷;唐初,裴孝源《贞观公私画史》中记录有《畏兽图》,应与《山海经图》有关;到唐末,《山海经图》和《大荒经图》已被张彦远《历代名画记》视为“古之秘画珍图”了。宋咸平二年(999)舒雅据张僧繇之残本重绘《山海经图》十卷。到南宋姚宽(1105—1162)《西溪丛语》说:“《山海经(图)》《大荒经(图)》,……此书今亡矣。” 至此,《山海经》古图亡佚终于盖棺论定。

考据学派兴起,贡献丰富,唯于《山海经图》考证,虽着力不少,但多属闭门造车。目前所见明清时代的多种《山海经图》版本,以及日本学者的山海经《怪奇鸟兽图卷》大行其道,即其流风余韵。当代《山海经》学界许多人在此基础上,继续经营。更有不少画家浓墨重彩,描绘出若干套《山海经》异兽图集,也算别开生面。

有鉴于此,《山海经》学界的领军人物,喊出了“寻找失去的另一半”的口号,决心另辟蹊径,重新审视考古学成果,“从保存至今的《山海经》同时代的帛画、漆画、铜器上的针刻画入手,探寻已经失落了的山海经古图的人文特色与风貌。” 从源头上追寻《山海经》古图像,以期续接《山海经图》的传承,可敬可佩。

然而,他们可能囿于古代先贤的定论和思维定式,似乎忘记质疑《山海经图》“两晋亡佚论”是否无懈可击。如此一套极大地影响中国文化的巨著尤其是图像,可能在动乱年代受到重创乃至毁灭,但有可能干净彻底地无影无踪吗?南北朝考古出土的一些古图像是否与《山海经图》有关?

堪明中国社会对《山海经图》传承,同样是依据考古资料,如果说《山海经》学界是想从“亡佚前”追寻源头,本文则试图从“亡佚后”寻找其流变,想来应该可以殊途同归。九原岗《升天图》的出土,给了我们探讨这一课题的契机。

《山海经图》“两晋未亡论”

历代学者所谓《山海经图》于两晋亡佚的结论,应该指的是作为官私庋藏的“图书”(绢帛书、画)而言。而其他载体的《山海经》图像,譬如在殿宇壁画、墓葬壁画、砖石铭刻和各类艺术品上,是绝不可能完全消失的。但历代学者将这个结论扩大化了,一般认为两晋之后就见不到《山海经》图像了。现代考古学的成果,是古代学者无法想象的。从这个意义上,我们可以说《山海经》图像并没有亡佚。

郭璞曾为《山海经图》作赞,陶渊明曾“流观山海图”,作《读〈山海经〉》诗,留下“精卫衔微木,将以填沧海。刑天舞干戚,猛志固常在”等名句,故晋代《山海经图》存在无疑,至少那些神怪异兽图应该是可以构成体系的。或者可以认为,郭璞、陶渊明时代《山海经》的山川地理图(地图)已经消失,他们所谓的《山海经图》,可能就是一套神怪异兽图了。而这些神怪异兽图像,也应该广泛流行于社会的各种文化领域,包括祭祀、庆典、仗仪和装饰等等。

有鉴于此,我们可以尝试从两晋之前和之后的考古材料对比中,推断郭璞、陶渊明时代神怪异兽图像的大致模样,同时也可以看到《山海经》图像的传承和发展。

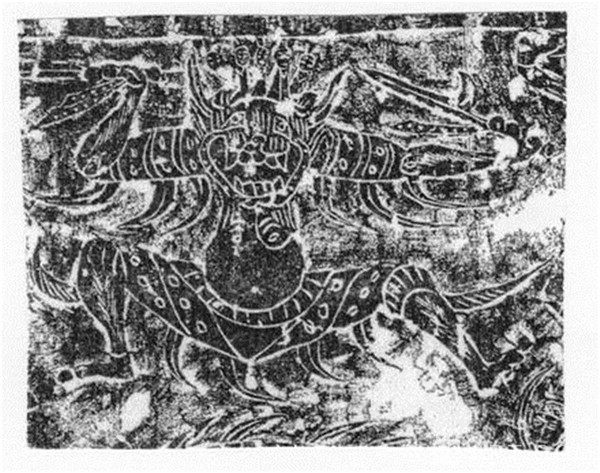

《山海经》神怪图像中,有一个始终存在的经典“人物”——蚩尤。《山海经·大荒北经》说蚩尤作兵攻伐黄帝,黄帝令应龙迎战,双方在冀州之野大战,蚩尤兵败被杀。这个失败的战神,在古代丧葬仪式中常被用来镇守墓穴。蚩尤在汉画像石的形象,全副武装,凶猛狰狞。越两晋到南北朝时,肩部似乎出现火焰,四肢生出飞羽,武器减少,逐渐有了稍后“畏兽”的模样。到南北朝晚期,明确可判定为蚩尤的图像消失了,类似蚩尤的“畏兽”大量出现。

畏兽之名,出自郭璞《山海经图赞》:“列象畏兽,凶邪是辟。”是指《山海经》记载中令人恐惧的怪兽的总称。到南北朝时期,一种半人半鸟兽的神怪动物形象在考古发掘中大量涌现,考古界对这些怪兽称呼各别,有“神兽”“怪兽”和“方相氏”等,不一而足,也有一些研究者借用了郭璞的“畏兽”称呼。

畏兽一般专指南北朝时期具有“镇墓辟邪”功能的焰肩怪兽,其意义略同于中国古籍中“黄金四目,玄衣朱裳”的“方相氏”。其形象来源,既有如前所述汉魏传统模样之蚩尤,又有中亚粟特文化大举东来的美术背景,目前尚难以梳理清楚,借用“畏兽”名称也应是暂时性质的。

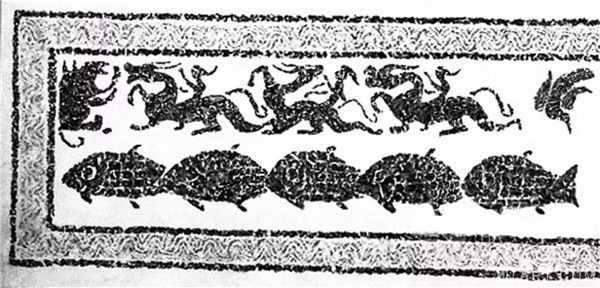

四神亦称四灵,这个群体似乎与《山海经》联系不大,但作为个体的青龙、白虎、朱雀和玄武,却是《山海经》异兽形象的常客。从汉代四神到南北朝四神,载体材料有了变化,技法由粗疏到细腻,但基本造型和气质神韵一以贯之,两晋《山海经图》四神个体模样,应该可以想象得出来。

再看“仙人骑龙”,虽然未必与《山海经图》有直接关系,但秦汉以来的神仙信仰,无不与神话传说相互关联,使得这种图像在魏晋南北朝经久不衰。将其视为《山海经》同一体系的社会应用图像,并非牵强附会。

汉代仙人骑龙的图像,虽显稚拙,但构图造型已确定,与后世图样相差无几。到南北朝,仙人骑龙的图像显得更加精致与华美,期间的两晋图像可以想见。

还有许多的人物和神怪形象可资对比,恕难一一罗列。从造型到风格可以说是一脉相承,只是视觉上更加美化,技艺上更加成熟。这说明作为图书的《山海经图》亡佚了,而社会生活中的《山海经》美术图像,始终在传承并发展着。凡此种种无不表明《山海经图》的亡佚,绝不等于《山海经》图像美术的终结和消亡。

九原岗《升天图》与《山海经》神怪图像

九原岗《升天图》成批量地发现了明确属于《山海经》的神怪图像。作为忻州九原岗北朝大墓的发掘者,我们最初并没有意识到这一点。真正认识到其中所蕴含的学术价值,是两年以后的事。

九原岗北朝大墓壁画是由一个团队的不同画师共同完成的,第四层《升天图》是其中绘画水平最高的一部分,有50多个各色神怪,被认为是东魏北齐绘画美术的巅峰之作。

到目前为止,我们已经辨识出《山海经》神怪异兽,还只是一部分,还有相当数量的有待确认。请先来认识一下这些耳熟能详的《山海经》神兽。

驳:出土于《升天图》西壁,肩生飞翼,口衔幼虎,奔跑姿态矫健优雅。《山海经》说它“其状如马”,其“音如鼓”,其“名曰‘驳’”,专“食虎豹,可以御兵”。古人认为它的出现,意味着弥息刀兵,制止战争。

疆良:出土于《升天图》东壁,一头人形半蹲怪兽,血盆大口,正吞食一条斑点蛇,蛇身后半挣扎半缠绕在怪兽的右臂之上。《山海经》说“大荒之中,有山名曰北极天柜,海水北注焉。……又有神,衔蛇操蛇,其状虎首人身,四蹄长肘,名曰疆良”。

风伯: 出土于《升天图》东壁,是一裸体神人,仅着“丁字裤”,长发后飘,右手攥一口袋,向前狂奔。《山海经·大荒北经》说,蚩尤作兵伐黄帝,请风伯雨师,纵大风雨。根据资料,善于奔走开道的“风伯”(亦称飞廉)到南北朝时,已成为中国神话的主要神祇之一。

雨师:出土于《升天图》西壁,画面是一兽身蛇尾的怪龙,龙额头有一角,鼻头又生一角,口衔瑞草,臀有火焰宝珠;龙背蹲踞一赤身鬼面神人,双手捧一水瓶于龙首之上,应该就是与“风伯”对应的“雨师”了。

雷公:出土于《升天图》西壁,奔跑中一手引连鼓,一手持椎击。雷公之名出自《楚辞》,亦称雷师,《山海经》称雷神,有多处记载,说雷神是“龙身而人头,鼓其腹”,是为兽形;王充《论衡》所述汉代雷神则是人形,“若力士之容,谓之雷公。使之左手引连鼓,右手推椎,若击之状。其意以为雷声隆隆者,连鼓相扣击之音也”;干宝《搜神记》称雷神“色如丹,目如镜,毛角长三尺,状如六畜,似猕猴”,雷公又演变为兽形。此雷公图像,动作与道具为汉代制度,其形则不似猕猴,形貌神态一如其他南北朝“畏兽”,亦曾见于东魏茹茹公主墓和北齐娄睿墓。

从美术源流上考察,这些畏兽明显地含有中亚祆教艺术的因素。关于“诸畏兽”的名称,据北魏正光三年(522)冯邕妻元氏墓志边侧和盖面的畏兽图像和阴刻榜题,目前已知有十八个,分别为:啮石、护天、发走、挟石、挠撮、掣电、欢憘、寿福、长舌、捔远、回光、攫撮、乌擭、礔电、攫天、唅噙、拓远、拓抑。

似乎自成体系,功能各别。我们目前虽然尚不知道这些名称的来龙去脉和实际意义,但可以认定它们是属于一个系统,艺术造型明显区别于魏晋其他神怪图像。到了唐代,裴孝源《贞观公私画史》中记录有《畏兽图》,基本可以肯定,其形象就是我们现在描述的南北朝“畏兽”了。

九原岗《升天图》十数个形象大同小异的畏兽,亦应各有其名,但目前难以一一对应。唯西壁一畏兽,肌肉发达,用力将一座小山扛举过头,似乎可以确认此为“挟石”,显然为“十八畏兽”之一。它们不是作为个别图像被猎奇点缀于《升天图》中,而是作为一个整体而存在,与其它的形象和内容共同组成了《升天图》的叙事结构。所以,我们在以往的考古研究分析中,将畏兽视为新出现的外来神祇或某一中国传统神怪的替代品,可能真的是有点“小看”它了。

仙人骑龙:出土于《升天图》东壁中部,画面为鹿头独角马蹄凤尾的飞龙之上,一仙人装束的男子,骑于龙背,衣带飘举,神态安详。有专家认为,此图即是墓主人灵魂在飞升途中的写照。

仙女骑鹤:出土于《升天图》西壁中部,画面为一只硕大的神鸟,浑身雪白,尾羽翘卷;其背上端坐一位仙人装束的贵妇,容貌雅致,螺髻并立,袖带飘举。其位置与对面骑龙男子相若,判断此图应该是描写墓主夫人与夫君一道灵魂升天。

毕方:出土于《升天图》西壁前端,上半身已被耕土层破坏,下半身画面也破碎褶皱,但明显可见是一只独脚怪鸟,即《山海经》记载的“毕方”。《西次三经》:“章莪之山,……有鸟焉,其状如鹤,一足,赤文青质而白喙,名曰毕方,其鸣自叫也,见则其邑有讹火。” 《海外南经》:“毕方鸟在其东,青水西,其为鸟人面一脚。”传说毕方为黄帝卫车之神鸟,也有说为致火之妖物,俗称火鸦。

除上述之外,还有若干神兽怪鸟的名称,我们也有所猜测,但证据不足尚未确认。也有不少由于画面破坏过甚,可能永远无法恢复并确定其身份了,遗憾至极。

总而言之,九原岗《升天图》就是以中国传统的神话故事为框架结构:既有象征墓主夫妇飞升的“仙人骑龙”“仙女骑鹤”和“仙女骑鱼”,又有“风伯”“雨师”开道。陪随墓主人升天的神怪大军中,又以《山海经》神怪为主要职司。成熟而生动的《山海经》神怪图像,使得《升天图》的艺术感染力倍增。

九原岗《升天图》研究启示

九原岗《升天图》的出土,给学术界提供了一个巨大的契机,使得我们有机会重新审视《山海经图》研究的得失,并且得到了一些有益的启示。

启示之一,关于南北朝神怪图像,其实以往并不少见,只不过大多以零散状态出现于各类文物遗存中。过去这方面的研究比较简单,议论多重于具体形象代表的意义,而难以企及更深层次的整体结构问题。

九原岗《升天图》之前,河北磁县湾漳北朝大墓壁画中,墓道壁画有各种神兽41个,在仪仗队列上方有各类神兽35个,报告认为,“其大部分则占据着仪仗队列上方广袤的天空,展现了神兽祥瑞的天境。”九原岗《升天图》的出现,使我们认识到,湾漳“天境图”可能更接近于九原岗《升天图》性质,只是由于没有分栏而与仪仗队列混杂在一起而已。我们可以将其视为九原岗《升天图》的另一个版本,只不过这个版本似乎强调新奇的外来内容和图像艺术,而且气氛渲染大过于主题叙事,但是在升天思维方面没有根本上的区别。

九原岗《升天图》作为主题鲜明的一个叙事整体出现,使考古学家可以重新审视那些零散或局部的图像资料,在更宽广的视野中给予其准确的定位,从而阐明其历史文化意义。

启示之二,《山海经》神怪图像流传,始终是一个动态过程,南北朝特殊的社会动乱局面,使得这个过程更加复杂。

魏晋以后相当长时期,控制中原的是各色胡族。在民族大融合的过程中,必然把各民族文化中对天界(天堂)的想象糅入其中。外来宗教(佛教、祆教、景教、摩尼教)的进入与流行,人们心中朦胧的“天堂”似乎逐渐融合取代了秦汉的“仙境”。特别是墓葬壁画载体的出现,从斧凿石刻到笔墨丹青,从轮廓象形到细节描绘,使得升天的愿望图景有了更加具象的表现场所。到北朝晚期,随着丝绸之路的繁盛,以经商和艺术著称的中亚粟特人,大举进入并定居中原。在盛唐文明的前夜,粟特人新奇的宗教信仰和发达的音画艺术,对于重建久经战乱而凋零的中华文明,必然产生巨大的影响,也形成了此时期升天图景的中西杂糅。九原岗《升天图》就是这样一个民族大融合时代的典型标本,具有相当大的认识论意义。

启示之三,在九原岗《升天图》出现之后,重新审视南北朝《山海经》图像的流变,可能是另一番历史面貌。

前已述及,作为“图书”的《山海经图》的亡佚,并不等于《山海经》图像美术文化的中断与消亡。史书记载,郭璞后约200年,南梁大画家张僧繇于六世纪初绘制《山海经图》十卷。约同时,九原岗北朝大墓《升天图》中的《山海经》神怪图像群完成。

张僧繇《山海经图》亡于南宋,面貌不得而知,但想必其画风应与南朝画像砖相去不远。九原岗《升天图》之恢弘与灿烂,神怪图像之成熟与饱满,作品风格之典雅与飞扬,有目共睹。谁能断言这只是“从头再来”的草创之作?相比较而言,千年之后明清及日本人弄出来的那些神怪图画,别如云泥,才是真正可怜的“草创”。

九原岗《升天图》的里程碑式的发现,使得《山海经》学界寻找失去的另一半的梦想,有了实现的可能。正如马昌仪先生所希望的那样:“……尽可能地逐步修复山海经图的传承之链;另一方面,寻找与《山海经》同时代的形象视觉数据,追溯有图有文的《山海经》的原貌。”而修复“传承之链”的最可靠手段,就是紧密追踪和深入研究魏晋南北朝考古的新发现和新成果。

附记:本文仓促成篇,不少论点未及展开和深入,一些探讨性论点使用了肯定性陈述,抛砖引玉而已。笔者并非《山海经》专家,不免有一些外行话和对研究现状的误读,敬祈大家见谅并赐教。另外,本文引用的不少图片来自互联网,仅为大致说明问题,未注明详细来源,谨向权益方致歉。

(来源:美术报 作者:渠传福系山西博物院研究员)

编辑部