原标题:人间曾有董其昌 | 沪上飞雪,观展正热

明万历至崇祯年间,在山水画领域曾雄踞画坛的吴门画派,逐渐走向衰微,随之出现了松江派、武林派、嘉兴派等画派纷争、名家竞进的局面。在这些画派中,松江派因拥有一位官居显位,书法、绘画都有创建性成就,书画鉴赏水平精深且在书画理论上卓有见识的董其昌而声誉日隆。

松江是十五、十六世纪新兴的工商城市,从元代开始,这里便成为人文荟萃之地。任仁发、杨维桢、黄公望、王蒙等文人画家,或作官,或讲学,或游历,都曾在此地居住过。元末明初,著名画家高克恭的家族曾来此避乱定居,董其昌的曾祖母就是高克恭的玄孙女。他们的到来,对当地的文化发展起到了促进作用。入明以后,当地出生的沈度、沈粲兄弟,张弼、莫是龙、顾正谊、孙克弘等,又以书法、绘画闻名于时。因此,董其昌的崛起,以及“松江派”取代“吴门派”就并非偶然了。

而今,上海博物馆“丹青宝筏:董其昌书画艺术大展”的开幕,不仅让散落在各地的“董其昌们”于大雪纷飞之际,重回故乡,让更为广阔空间中的中国经典书画作品在这里激情相遇,更让那些曾经展玩摩挲于文人交友圈中的书画名品,以跨越时空之姿走进博物馆,以包容开放的心态供更多人欣赏。如果说明末清初,受董其昌影响,中国绘画进入了笔墨艺术深化的董其昌世纪,那么今天的展览,就让历史再度进入了董其昌时间。

从2002年开始,上海博物馆陆续联合多家国内、外博物馆,相继举办了“晋唐宋元书画国宝特展”“千年丹青——日本中国藏唐宋元绘画珍品展”“翰墨荟萃——美国藏中国五代宋元书画珍品展”等多个中国古代书画精品展,集中展示了自晋至元的众多传世精品书画,也让上海博物馆同日本、美国,以及国内其它收藏中国书画最为集中的博物馆建立起了友好联系。因此,上海博物馆凭借自身良好的声誉,以及曾举办过众多大型书画特展的经验,此次得以成功向海内外15家收藏机构商借到许多重量级展品。

美国普林斯顿大学艺术博物馆首次向上海博物馆出借美国藏中国书法第一名品,王羲之《行穰帖》;美国大都会艺术博物馆的赵佶《竹禽图》,自己都很少展示,这次却破天荒的借给上博;

浙江省博物馆宁愿自己的展览损失重量级展品,也要让黄公望《剩山图》赴上博为董其昌站台;吉林省博物院的苏轼《行书洞庭春色、中山松醪二赋卷》几乎从未公开展示过,尽管这次只参展10天,确乎也是备受感召之举;天津博物馆的王羲之《寒切帖》,上一次公开展示还是在6年前天津博物馆新馆开馆之际;辽宁省博物馆的董元《夏景山口待渡图》刚刚参加完辽博书画馆开馆后的第一期陈列,就即将赶赴董其昌展现场。

而由日本艺术机构所借藏品,因为正逢“阿部房次郎纪念大展”,且于明年1月开幕的“颜真卿大展”即将来临,但为了配合此次董其昌大展,日本博物馆方面将相关作品的展期做了临时调整。

为此,上海博物馆馆长杨志刚表示:“这些举动都着实令人感动,不仅体现了各家借展博物馆对上博的高度信任,也在某种程度上体现出当前整个博物馆界交流互动的增多。然而对上海博物馆来说,参展博物馆的增加,会让展览的工作量与操作难度成倍递增。多家外借展品的协商、安保与运输问题,以及由于展期不同,展柜展品的频繁更换问题,加上开展之后的观众排队、展厅拍照等问题,都是上海博物馆在展览开幕期间需要面对的严峻考验,我们争取不负众望。”

这样一个囊括众多精品书画的展览,在普通观众眼中,可能只是一次仅维持几个月的“追逐”,但展览背后可能却承载着几代学者整个学术生涯的思考和研究,其影响也许将持续几十年。

为此,东京国立博物馆企划部部长富田淳十分感慨地表示:“1992年在我刚刚进入东京国立博物馆工作后不久,就听说何惠鉴先生在美国纳尔逊博物馆策划了一场‘董其昌世纪展’,将当时世界上重要博物馆所藏董其昌作品,全部汇聚在美国堪萨斯城,并举办了一次重要的学术会议,留下了两卷本《The Century of Tung Ch’i-Ch’ang 1555-1636》(《董其昌的世纪》),在很长一段时间内,这两卷本都是关于董其昌研究最好的书籍,包括我在内的很多人都认为今后几十年所举办的董其昌展,将无法超越‘董其昌世纪展’。

2017年,为纪念董其昌逝世380周年,我们联合书道博物馆举办了‘董其昌与他的时代:明末清初的连绵趣味’一展,展览规模不大,主要展示了以董其昌为中心的明末清初书画。展览的举办让我真切的意识到:想要超越1992年的那场展览是非常具有挑战性的事情。但今天当我在上海博物馆参观过后,此次展览中很多关于董其昌研究的新发现、新材料,让我看到了由新的学术研究成果支撑起的一个全新的董其昌展,而这样的展览规模与突出的研究性和学术能量,我想已经实现了对前辈展览的超越,也将在未来很长一段时间内成为后人努力超越的对象。”

上海博物馆作为董其昌传世书画的收藏重镇,对董其昌的研究并不是在此次策展之初才开始的,他们对于董其昌的书画艺术、在美术史上的地位、及其所处时代的研究历经了几代人的不断努力,从吴湖帆开始,张葱玉、徐邦达,而后到了上海博物馆的沈剑知、钟银兰、凌利中等,诸位先生始终延续着对董其昌的研究。

基于这样的收藏、研究基础,上海博物馆遂将此次展览定位为一场全景式呈现董其昌艺术人生的研究型大展。本次展览的策展人、上海博物馆书画部主任凌利中表示:“我希望这将不仅是中国大陆举办的首次董其昌书画艺术大展,我们要完成的是在美术史上留名的学术展览。”

为此,整个展览分为三部分,即“以古为师——董其昌和他的时代”“宇宙在手——董其昌的艺术成就与超越”“一代宗师——董其昌的艺术影响和作品辨伪”。

试图以董其昌为原点,首先通过展示董其昌及其师友曾鉴藏的,并对其南北宗理论的提出和实践产生影响的晋唐宋元大家名迹,以及对董其昌创作与理论产生影响的同时代书画家的作品,向上追溯董其昌曾以谁人为师;再沿时间线索,展示董其昌艺术创作各阶段的重要代表书画,阐述其以造物为师、以心为师的艺术发展历程,并在作品中隐含着对董其昌笔墨论等画学理论的揭示;最后通过众多“双胞作品”,探讨董其昌书画真伪问题的同时,进一步向下追寻董其昌对后世画家及画派的影响。

纵观整个展览,叙述非常完整。大体呈现出董其昌书画艺术及理论的渊源、成就及影响,并针对董其昌伪作纷然的“滥董”现象,特增添了一个书画辨伪环节,这样的单元设计与故宫博物院2017年的“赵孟頫书画特展”非常相似。

托古改制的赵孟頫与以禅喻画的董其昌,这两位于综合创作和理论建设方面均独步中国美术史的“文敏”,不曾想能够借助这样一种展览方式,在历史舞台上再度遥相呼应。

故宫博物院从2016年开始,结束了近9年的“故宫藏历代书画系列展”这一书画通史展的举办,转而策划了一系列诸如“四僧”“赵孟頫”“青绿山水”“四王”的书画主题展。

而上海博物馆作为内地3家能够利用馆藏开展书画通史陈列的博物馆之一,数十年如一日的坚持书画通史展的举办,并在通史展之外不断开辟着书画精品展及充满地域特色的主题书画展,诸如2015年举办的“吴湖帆书画鉴藏特展”等。

从中我们不难看出,书画主题展正在通史展和精品展的基础上,开始受到更多博物馆的青睐。究其原因,一方面,将学术研究课题更多的嵌入展览中,做有研究底蕴的展览成为越来越多博物馆的共识,而研究课题往往是针对某一主题展开的;另一方面,也与书画展由冷寂向火热的转变有关。主题展较之通史展更为活跃和重点突出,再加之一两件“巨无霸”式书画的加盟,更使得书画主题展成为博物馆的吸睛能手。

至于博物馆应该更多的开展书画通史展还是主题展、精品展,我想并没有严格的定论,但以清晰的展览叙述来帮助大众了解和建构中国古代书画的基本格局,并从中感受中华文化的魅力,是博物馆不应该忘记的职责。

在整体叙述之外,此次董其昌大展还在中心展线铺陈的过程中,设计了许多令人会心一笑的细节,每一处小细节仿佛都能生发出一个故事,将这些看似孤立的作品串联起来,最终让展览实现由点到线,由线到面的延展,变得更为丰满。同时,这些细节的设计,也能帮助我们更好的厘清围绕在董其昌身边的诸多困惑。

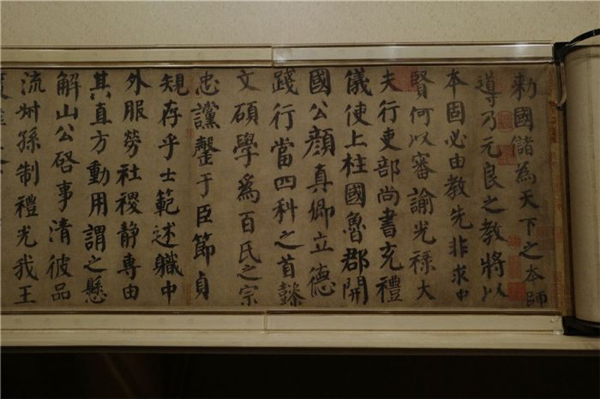

对此,故宫博物院书画部主任曾君,就董其昌对南宗的理解和继承谈到:“此次上海博物馆向故宫以及其他各家博物馆所借的作品都非常具有代表性,是其展览思想推进过程中的重要作品。其中在展览下半程有一张故宫藏宋徽宗的《雪江归棹图卷》,董其昌评价此画为‘右丞本色’,从中我们能够看到他对南宗首领王维的学习,而另外一件惠崇的《江南春图卷》,是董其昌眼中认定的北宋惠崇真迹,董其昌在跋中提到,‘以惠崇为师’,且认为惠崇小景山水师法王维。因此通过这两幅作品,我们能够看到董其昌沿着惠崇,上溯王维,从而对南宗的学习与继承。”

一直以来,我们对董其昌南北宗论的认识过于机械,不仅认为南北宗的划分存在问题,更时常苛责董其昌扬南抑北的绝对性。此次展览为扭转大家长久以来的固有认知,专门设计了几张北派山水的展示,启示我们应该更加灵活地看待董其昌的南北宗论。

其中有一张浙派首领戴进的《仿燕文贵山水图轴》。戴进,山水师法马远、夏圭,用笔劲挺方硬,雄峻浑厚,对明代画坛影响深远,“浙派”便以其籍贯命名,而浙派末流多狂肆粗俗,因此董其昌在南北宗论中以“北宗”来概括此种风格流派并加以贬斥。此轴与常见的戴进风格不同,几乎不见粗率的大小斧劈皴,我们看到董其昌在题跋中写到:“淡荡清空,不作平日本色,更为奇绝”,他并没有因对北派山水的贬斥而否认此画的艺术性,所以董其昌并非一概倡南宗,贬北宗。

当然,关于南北宗论之首创是否为董其昌,迄今为止仍有争议。但随着对愈多史料的梳理,我们愈加认识到一个继往开来理论的提出,非董其昌个人所能为,一定凝聚着包括董其昌在内的数代理论家艰辛探索的智慧,有其特定的时代土壤。

此次展览将詹景凤的《舟出巫峡图轴》与丁云鹏的《云山图轴》并排放在一起,更是有意为之。明代中后期,许多文人都自觉参与到文人画理论的探讨中,詹景凤也是其中一位试图建立自己视野下美学理论体系的理论家,他提出的“山水有二派:一为逸家,一为作家”的理论,客观上对日后莫是龙、董其昌画学思想的形成有不可忽视的作用。尽管董其昌从来没有留下任何关于詹景凤的文字,但《云山图轴》中丁、董的两段颇具互动性的文字,颇能看出二者的交往。丁云鹏是詹景凤的学生,丁、董之间又有交往,那么董其昌没有理由不认识同时代的詹景凤,对其提出的画学理论至少应有耳闻。

因此说董其昌南北宗论的提出,并非他一人的发明,而是在梳理、总结、完善前人理论的基础上形成的,是站在时代高度的创建。

董其昌之所以能够提出跨时代的南北宗论,并对后世产生极大的影响,与他曾饱览过众多晋唐宋元名迹有关,他以画家的眼睛研究前辈大师的作品,同时借由鉴赏家的经验从事创作。

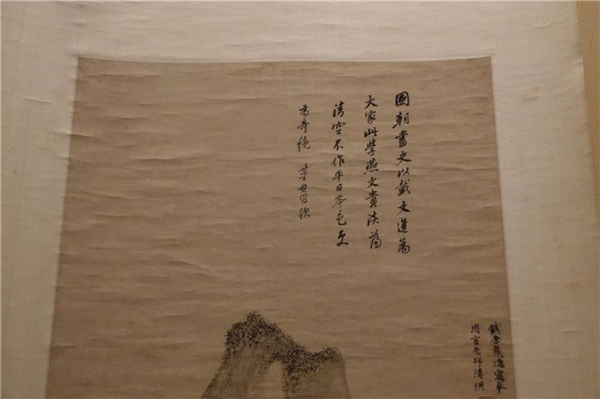

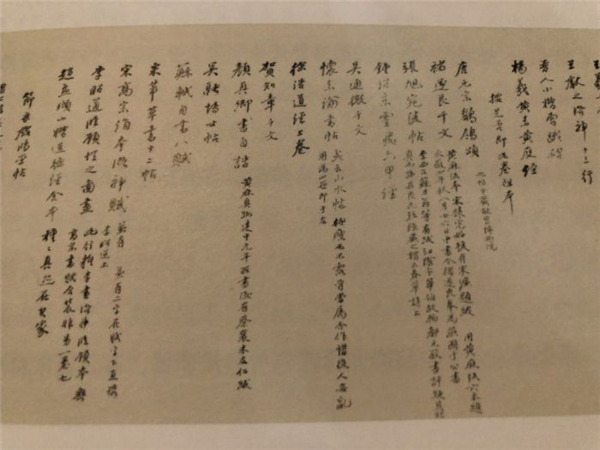

1589年,董其昌得中进士选为庶吉士时,曾有机会于京、苏两地观赏韩世能所藏的晋唐宋元法帖宝绘,心摹手追,因而学问大进。此次展览中的韩世能《楷书临黄庭经卷》后,有众多人的题跋,其中吴湖帆将韩世能所藏书画作品的清单也列于卷后,我们从中清楚的看到写有颜真卿《自书告身卷》,而这幅如今远在东京台东区立书道博物馆的法书,此次也专程出现在展览的第一单元中。

两幅作品尽管分处于展厅中的不同位置,但通过一个知识点很快串联在一起,使原本看似孤立的作品有了呼应,更用事实证明董其昌的书法深受颜真卿的影响。

展览中这样的串联还有很多,这些或并列在展柜中,或分置于展厅中不同展柜、不同展期的作品,通过一条条围绕着董其昌的暗线连接在一起,让一个看似展线单一的展览,瞬间变成了一张“网”。但这样的暗线设计,能否唤起更多普通观众的呼应与会心一笑,就不得而知了。我们在期待一场更为丰盈展览的同时,也期待通过各种方式的介入,让这种丰盈被更多观众知晓。

当然,我们也看到了上海博物馆为丰富普通观众的参观体验,在展厅各处所设计的“董其昌数字人文”电子展示屏,方寸之间,仿佛囊括了董其昌的一生以及当前对董其昌的众多研究成果,从年表、行旅、交游、作品、辨伪等多个角度融汇数据,以可视化的方式组织起了一个有关董其昌人、事、地、物的全息生态链。配合展厅展览的同时,更增添了展示手段的维度,用一种更为新颖的方式,实现了展览信息的有效传递。

同时,这样一种将数字技术应用在人文研究以及展览中的手段,似乎预示着博物馆数字化建设出现了以内容为先的良好开端。

展品的精品化,暗线的铺陈,展览思维的电子化呈现,让很多人感到董其昌的个人形象在展览中并不突出,众多书画精品有压过展览主角的倾向。

但其实展览中的每件作品都有明确的指向性,都是展览思维推进中的一环,所谓董其昌个人形象的弱化,也许是因为他本身的融会贯通,综合性就是他的个性吧。

各个时代和派别的作品根据董其昌的鉴定与选择,终于内化为他的创作手法与思维,更成为他众多书画理论提出的依据。董其昌很可能期望最终在书画中达到韩愈在文学中所达到的境地,即苏轼所谓“文起八代之衰”所颂扬的那种革命性与划时代的成就,而不是所谓个人形象的傲立吧。

清初正统派大师王时敏、王鉴年少时亲受董其昌的指导,随后将董其昌所主张的集古之大成的观念,更为彻底地贯彻到创作实践中,从而建立起主导画坛三百年的以摹古、仿古为宗旨的绘画风气;

同时,董其昌讲求笔墨技法,主张率意和“以画为寄”的看法,则被个性派画家査士标、龚贤、八大等人继承,依靠师化自然和学古变法,创造出强烈的个人化风格;

弘仁、髡残、石涛等怀着亡明之痛的遗民画家,亦蔚然而起,以书家之妙通于画法,以诗文之雅融于画中,以此来寄托故国之思。

“摹古”与“创新”,这两种不同风格的山水画派,虽然在清代争奇斗胜,但追溯其来龙去脉,就可以看出他们尽管表里不一,然而都或多或少深受董其昌的影响。一个画家的见识和风格,能够对后世抱有不同艺术宗旨的画家群体,同时产生指导性的影响,在历史上几乎绝无仅有。董其昌无愧为一位开辟中国山水画新时代的宗师。

尽管展览中更多呈现的还是作为艺术史概念的董其昌,对于董其昌个人形象的复杂性并没有过多阐释。

但我们必须承认:展览是最好的学术讨论平台,在某个特定时间内,所有与展览有关的重要艺术作品汇聚一堂,学者们可以进行作品的比对,根据新材料探讨新问题。

更重要的是在一场精彩的展览中,它带给我们的兴奋度,会让我们对艺术品的欣赏力、认同感加倍提升,观众无论长幼都可以借助展览对艺术家产生更深层次的理解与认识,这些因为展览所建立起的新思考,以及认知拓宽随之赋予的新力量,会敦促我们重新开始,并将这种热情与思考进一步带向未来。