原标题:惠斯勒:音符般色彩中的神秘与和谐

惠斯勒画的是他的母亲。惠斯勒拿了这幅名为《灰与黑的协奏曲》参加沙龙展时因它莫名其妙的名字被拒绝。他不得不屈就改名为《惠斯勒的母亲》。

那简直是痛苦的。因为这名字不改则已一改就与内心那个固执的美学准则相背离了。

“惠斯勒的母亲”传递的是一种库尔贝式的写实,一种对具象的真切和记录,一种充满故事和情感的叙事。事实上惠斯勒也曾一度靠近过库尔贝。而《灰与黑的协奏曲》表达的是惠斯勒在那个风云变幻的时代中的探索与叛逆,一种美学理念与哲学观的转变,一种越过人物血肉提炼而成的形而上的抽象。

惠斯勒说:“谁会关心这幅肖像究竟是谁呢?”那么,整个画面中诸如墙壁、地板、小花朵甚至是母亲等物象本身的意义似乎已经退居到次要的位置,而画家的取舍和安排则正是“灰与黑的配置”,这种安排与配置被归结为色彩之间的和谐。

静观作品似见音乐般的节奏:画面黑灰浅灰之间过渡的节奏感;画面数个矩形构成的形体上的节奏感;以及黑色裙裾之厚重,灰色布帘及碎花之飘逸,母亲银白头巾之轻曼柔和无不在赏心悦目中透出音乐般的节奏感。

然而,很多人还是愿意把作品中的母亲与惠斯勒相连接。说作为基督徒的母亲严厉有加,惠斯勒不敢直视她,只能画她的侧面。

惠斯勒居于伦敦时母亲大人驾到,他慌忙中遣送了情人兼模特儿的乔,母亲大人成了模特儿。据说惠斯勒在画中签名为蝴蝶。是因为母亲常常叫他:亲爱的蝴蝶。被母亲称为蝴蝶的孩子应该有爱的吧。

惠斯勒的经历也折腾。美国出生,又因父亲全家去俄国,父亲去世。又回美国。去巴黎,遇见库尔贝、莫奈等,最后在英国定居。

他还有一个趣闻,因母亲要求去军校,不服管被退学,又被介绍去学校绘地图,结果地图上站满大大小小的人和动物,十二小时后被辞退。

话说二战时想入非非的美国人还把一种战斗机命名为《惠斯勒的母亲》,大抵是想取其勇气、顽强、坚韧之意吧!看来“惠斯勒的母亲”深入人心,而《灰与黑的协奏曲》只属于惠斯勒,属于惠斯勒心中那个至高无上的艺术。

似乎关于名字的纠结又开始了。纠结的起源是因为一个作家的小说。就是当时家喻户晓的英国作家威尔基.柯林斯的侦探小说《穿白衣的女人》。小说包含了爱情、阴谋、悬疑。无疑。当惠斯勒的同名绘画作品出现在众人的面前时,许多的解读就开始了。甚至有人说他的这个白衣少女不像他们想象的小说中的少女形象。

惠斯勒可不是好惹的,他来了句:“我根本无意给威尔基·柯林斯先生的小说画插图!”他补充说:“我的画只是一个穿着白色衣服站在白色窗帘前的女孩。”这话貌似平常却是一个有力的回击和对其艺术和美学观的毫不含糊的表达。

这幅画刚一开始,惠斯勒就已经得意洋洋了。他给朋友的信是这样写的:

一位身着好看的细白麻纱裙的姑娘,站在窗前,光线从她身后的平纹细棉布窗帘透过来,她的身体沐浴在右侧强光的照耀下,因此这幅画上除了红头发之外,是一大堆华丽光彩的白色。

但画中女孩却站在一张狼皮上,狼的形象如此鲜活:白色獠牙、腥红的舌头。一些艺术史家认为这幅画充满联想和隐喻。惠斯勒却坚持认为自己只是做了一种形式上的探索。即艺术应该从本质上关注色彩的和谐安排,而不是对自然世界的简单再现。它没有文学的、历史的或社会的内涵,却如同音乐一般传达了某种直接的体验,而这种单纯和体验恰恰是最接近艺术本质的神秘而令人愉悦的那个点。

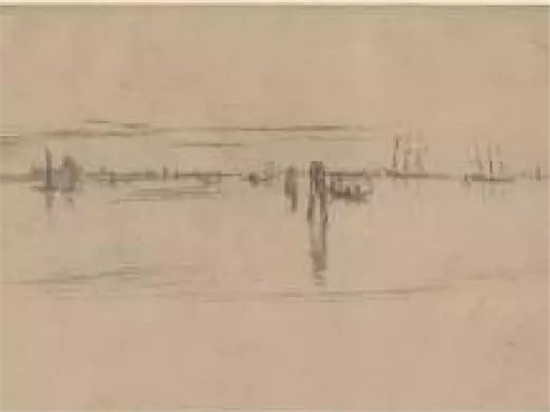

19世纪70年代后,惠斯勒在风景画上进一步大胆简化处理,这一时期风景画中以“夜曲”命名的作品超过50幅。

沃尔夫林对惠斯勒成熟时期的风景画是这么描绘的:连续的笔刷游移画布四方,制造出天空、建筑以及河道,缓缓变换色调。最终画面以船夫及小人形点缀。如《黑色与金色的夜曲》《蓝色与金色的夜曲》《蓝色与银色的夜曲》等。

在惠斯勒的夜曲系列中,表现的是对视觉印象的回忆而不是直接的观察和写生。色彩的和谐,对他来说更是在内部视觉的和谐而不是现实层面的真实。

惠斯勒反对一切文学性或情感性的“题材”,而代之以音乐中的改编曲的概念,是想通过绘画的手段解放纯粹的感性,达到事物最高秩序:沉默事物中的神秘的和谐。

惠斯勒,这位美国的游子,伦敦的异乡客,艺术的痴情儿,似乎一生都在告别——告别故乡及亲人、告别库尔贝、告别印象派、直至告别同为唯美主义的王尔德。那么,惠斯勒,你要的究竟是什么呢?

“可是,可是,”我仿佛听见惠斯勒先生在说:“若不是这一次次告别,一次次决裂,我又是谁呢?”

100多年过去了,惠斯勒留给我们的视觉音符,至今依然令我们徘徊其中,久久不忍离去,美得任性,恰如惠斯勒自画像的表情。撇开作品本身,他穷一生之力探寻的那种艺术境地,或者说他对于绘画非写实抽象性意义的探寻,其美术史的贡献也许是为以后的抽象艺术作了铺垫。似乎意义远没有杜尚那个便池和铁锹来得革命和重大。

但是,但是!要不这样,我又是谁呢?

我想到了二十一世纪的今天,更多的探寻者。他们像星星,有的微弱、有的发光。我在内心怀着深深的敬意。

还有你。那个发现和实践着平凡的日常生活中点点滴滴美和创意的你。